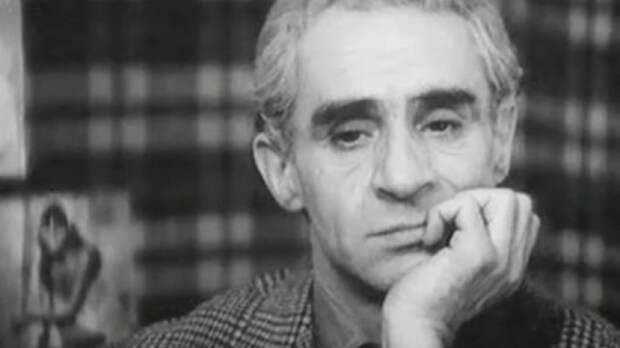

Зиновий Гердт: в кино и в жизни

Ко дню рождения любимого актёра. Зиновий Гердт о кино, театре и жизни

«Не всё беспросветно в том, что я делал. Да, были промахи, но были и шажки к художественному, приближения к нему. Хотя сравнения с другими, которые занимаются тем же, почти всё не в мою пользу. Но есть сравнения и в мою пользу.

Останется ли что-то из записанного на пленку — аудио и видео — в душах публики? Бесспорно, останется. Что уже неплохо». [Источник]«Чтобы сохранить себя, важно не фальшивить, не просить и не подлаживаться. Уметь отдавать. К примеру, ты сейчас много зарабатываешь — отдай, поделись. И не говори об этом никому». [Источник]

«Как актёру мне очень много дала встреча с такими полярно несхожими образами, как фокусник Кукушкин и Паниковский. Для Кукушкина всегда, в любой ситуации главное — человеческое достоинство. А Паниковский о том, что это такое, давно забыл, и вообще неизвестно, знал ли когда-либо. Герой Володина — непосредственный, простодушный, искренний человек. У Паниковского же — только стремление приспособиться. Есть стремление, но нет умения. У Ильфа и Петрова Паниковский смешон и гадок. Мне хотелось показать его иным — смешным и трогательным. Потому что это страшно неприспособленный к миру, одинокий во всей вселенной человек. Его ранит буквально всё, даже прикосновение воздуха. А хитрости его настолько наивны, явны и очевидны, что не могут никому принести серьезного вреда. Лучше всех о нем сказал Остап Бендер: „Вздорный старик! Неталантливый сумасшедший!“ Мне было жалко Паниковского и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с теми же чувствами».

[Источник]«Доброта — чувство воспитуемое. Да, да! Помимо того, что она идёт на уровне наследственности, генетически, доброту, бесспорно, можно и нужно воспитать. Просто надо научить маленьких расставаться с любимыми вещами. Вы знаете, это очень интересное занятие: натаскивать малыша до тех пор, пока, наконец, в один прекрасный день на его лице не появится удовлетворение, когда он что-то отдаст». [Источник]

«Я слишком рано понял, что такое настоящие стихи, и это на всю жизнь отвадило меня от привычки излагать свои суждения в стихотворной форме. То, что делал я — это поделки. То есть то, что может сделать любой более-менее грамотный человек. Конечно, есть и неграмотные, которые пишут стихи, — это уж совсем катастрофа. А есть люди, грамотно слагающие строчки. Они знают, что такое рифма, знают, что такое ритм и размер, и на основании этого думают, что пишут стихи. Вот в чём трагедия». [Источник]

«В театре кукол я испытал мгновения полного блаженства от соприкосновения с планкой, где начинается искусство. Их было очень мало, этих мгновений, но они были — и они в моей душе и памяти». [Источник]

«Для меня, если я на спектакле не хохотал до слез или не заплакал от жалости, спектакля не было. Лучше бы я остался в этот вечер дома и выпил двести граммов водки». [Источник]

«Зяма — это же Гердт!»

(из книги Татьяны Правдиной и Якова Гройсмана)

«Слово „актёр“ в этой семье было оскорблением, эдакое богемно-фальшивое…Однажды я был свидетелем того, как Гердты поругались. И вот они ругались, ругались… и наконец Татьяна Александровна бросила Гердту в лицо: „Актёр!..“ Это прозвучало как последнее оскорбление. И Гердт, оборвав крик, вдруг мрачно сказал: „А вот за это можно и по морде…“ И оба расхохотались».

«Про свои актерские работы он говорил крайне мало, но однажды признался, что за своего Мефистофеля из козаковского телефильма ему не стыдно. Он сказал: „Там было несколько подлинных секунд“. Это была его высшая похвала себе. Я думаю, ни разу в жизни никто не услышал от него слова „творчество“ применительно к тому, что делал он сам».

«Не было случая, чтобы Гердта было больше, чем нужно, хоть на одну секунду. Чувство меры родилось раньше него. Вот эта актёрская болезнь, когда бульдозером со сцены не стащить, была Гердту совершенно чужда. Он всегда уходил раньше, чем это было нужно публике».

«Зиновий Гердт — за ширмой, за экраном и на экране кино, на эстраде и на экране телевизора — отличался одним редким и неизменным свойством: он был предельно естествен и в гриме, и без него, в театральном костюме и в своей куртке за столом в „Чай-клубе“, он вызывал полное доверие к себе, к тому, что говорил, как слушал других, как смеялся».

Свежие комментарии